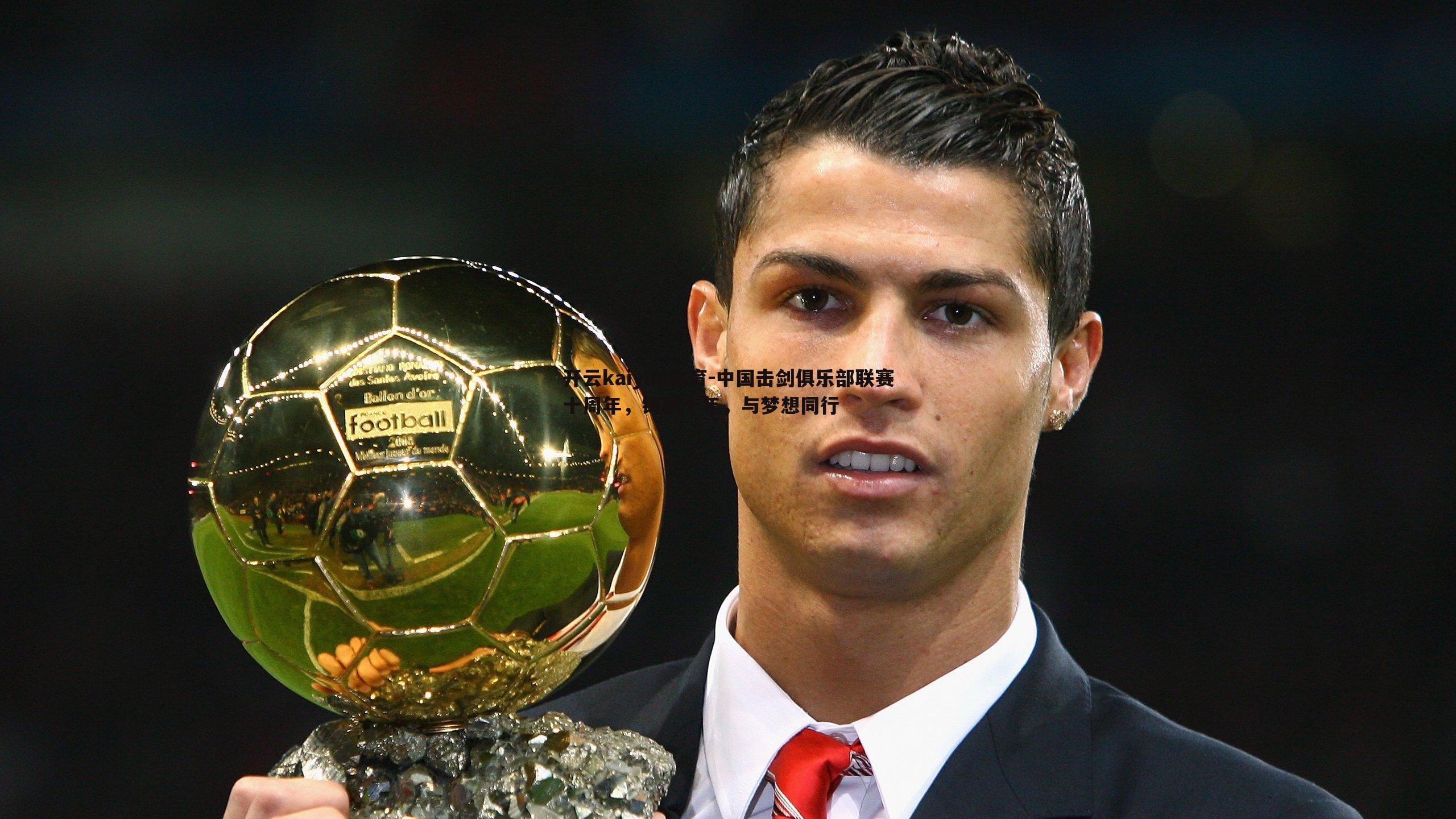

在春意盎然的四月,开云kaiyun体育北京国家会议中心击剑馆内,银光闪烁的剑影与激昂的呐喊声交织成一曲动感的交响乐,这里正举行着中国击剑俱乐部联赛十周年特别赛事,来自全国各地的击剑爱好者齐聚一堂,以手中的剑为笔,书写着属于这项运动的新篇章,十年,对于一项体育赛事而言,是从萌芽到成熟的蜕变;对于无数参与者来说,则是一段与联赛共同成长的青春记忆。

联赛十年:从星星之火到燎原之势

回顾2014年,首届中国击剑俱乐部联赛在摸索中起步,当时,国内击剑运动尚属小众,俱乐部数量有限,参赛选手多为专业背景的运动员,联赛创始人之一、现任中国击剑协会发展顾问的李明回忆道:“最初的赛事只有十几个俱乐部参与,场地简陋,但我们看到了击剑的潜力——它不仅是竞技,更是一种培养专注力与礼仪的文化。”

十年间,联赛以惊人的速度扩张,从最初每年几站分赛,发展到覆盖北京、上海、广州等主要城市的全国性系列赛;参赛俱乐部从不足二十家增长至超过三百家,注册选手累计突破十万人次,数据背后,是击剑运动在中国社会的深度渗透,据中国击剑协会统计,青少年参与比例从十年前的30%跃升至如今的65%,许多家庭将击剑视为培养孩子气质与体魄的首选,联赛运营总监王静表示:“我们通过引入分级赛制、电子裁判系统和国际交流项目,让联赛成为连接业余与专业的桥梁。”

联赛的成功,也折射出中国体育产业的变革,十年前,俱乐部多依赖政府补贴或私人投资,如今已形成培训、装备、赛事运营的完整产业链,国内击剑品牌如“剑魄”等借势崛起,年销售额增长超200%,体育评论员张华分析:“联赛以市场化运作打破传统体制壁垒,证明了小众运动也能创造大价值。”

个体故事:剑道上的成长轨迹

在十周年赛场边,28岁的教练刘阳正指导一名小选手调整姿势,2014年,他还是个迷茫的大学生,偶然观看联赛后爱上击剑。“第一场比赛,我连护具都穿反了,”刘阳笑道,“但联赛的包容性让我坚持下来。”从选手到教练,他见证了联赛规则细化、培训体系完善的过程。“我们有针对不同年龄段的课程,甚至引入运动心理学辅导。”

青少年选手的成长更令人动容,15岁的上海女孩林薇,已是联赛“常客”,她8岁时因观看动画片对击剑产生兴趣,父母支持她加入俱乐部。“联赛就像我的第二个家,”林薇说,“我学会了面对失败——去年决赛我以一剑之差失利,但对手赛后主动帮我分析动作。”她的父亲林建国感慨:“击剑让她变得沉稳,联赛则提供了展示平台,这种成长远超奖牌意义。”

老将们的坚持同样熠熠生辉,52岁的企业家王海峰,连续十年参与元老组比赛。“年轻时忙于事业,中年才重拾击剑梦,”他擦拭着剑柄上的刻痕,“每道痕迹都是联赛记忆:2016年雨战上海、2019年与欧洲俱乐部的友谊赛……”在他看来,联赛不仅是竞技场,更是中年人的精神栖息地。

文化融合:击剑与中国社会的共鸣

联赛的蓬勃发展,得益于击剑精神与中国文化的深度契合,中国击剑协会主席高翔指出:“击剑讲究‘礼、智、勇’,与儒家文化不谋而合,联赛通过仪式设计——如赛前敬礼、赛后握手,强化了这种联结。”

十周年之际,联赛推出“传统文化主题赛”,将京剧脸谱元素融入护具设计,并举办击剑历史讲座,北京体育大学教授陈欣认为:“这种创新让击剑不再‘高冷’,成为大众可触的文化载体。”社交媒体上,#我的击剑故事#话题阅读量破亿,用户分享着从畏缩到自信的转变。

联赛还承担起社会公益角色,自2018年起,每年设立“乡村少年击剑日”,邀请偏远地区孩子体验课程,四川凉山州的女孩小芳在信中写道:“握剑的那一刻,我觉得自己能刺破所有困难。”这种精神激励,正是联赛超越体育的价值所在。

挑战与未来:新征程的起点

尽管成就斐然,联赛仍面临挑战,部分地区俱乐部运营同质化严重,高端教练资源稀缺;国际交流受疫情影响一度中断,需重建与欧美强队的对话机制,联赛技术委员会成员赵宇透露:“下一步将推动数字化升级,例如用AI分析选手动作,并拓展国际青少年邀请赛。”

展望未来,联赛计划与教育部门合作,将击剑纳入学校体育课程,同时探索职业化路径,培养本土明星选手,正如总策划人周明所言:“十年不是终点,而是新起点,我们希望联赛成为每个击剑人生命的底色——无论年龄、职业,都能在这里找到共鸣。”

赛场灯光渐暗,颁奖台上,小选手们高举奖牌,眼中闪烁着与十年前先驱者同样的光芒,这把历经十年锻造的“剑”,已不仅是金属的冰冷造物,而是承载梦想与成长的信物,在中国体育的星空中,击剑俱乐部联赛正以更坚定的姿态,刺出下一记漂亮的进攻。

发表评论